この記事で伝えたいこと

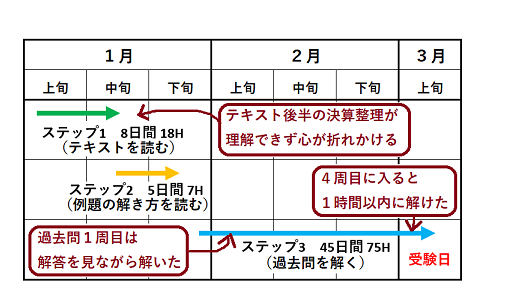

・学習期間は58日間で計100H

・1日の勉強時間は平日1H、休日3H

・過去問題集(12回分)を4周解いた

簿記未経験の50代会社員が、

独学2カ月で合格できたノウハウについて

紹介するブログです。

本記事では、私が簿記3級取得まで

どんな勉強を、何時間行ったかについて、

具体的に解説します。

簿記3級ゼロからのスタート

私は、正月休み明けから勉強を開始し、

3月初めのネット試験に合格しました。

実は、前年まで受験を全く考えておらず、

簿記のボの字も知らない状態だったのです。

きっかけは、正月休み中に見た、

ある金融系YouTuberの話でした。

その中で、資産形成のために

やって欲しい「だた一つのこと」として、

『簿記3級取得を今年の目標にしよう!』

という内容でした。

このYouTuberのチャンネルは

以前から参考にしていた事もあり、

早速、受験勉強に取り組みました。

でも、あまりお金をかけたくなかったので、

テキストと問題集だけ買い、

独学で進める事にしました。

購入した本は以下の2冊です。

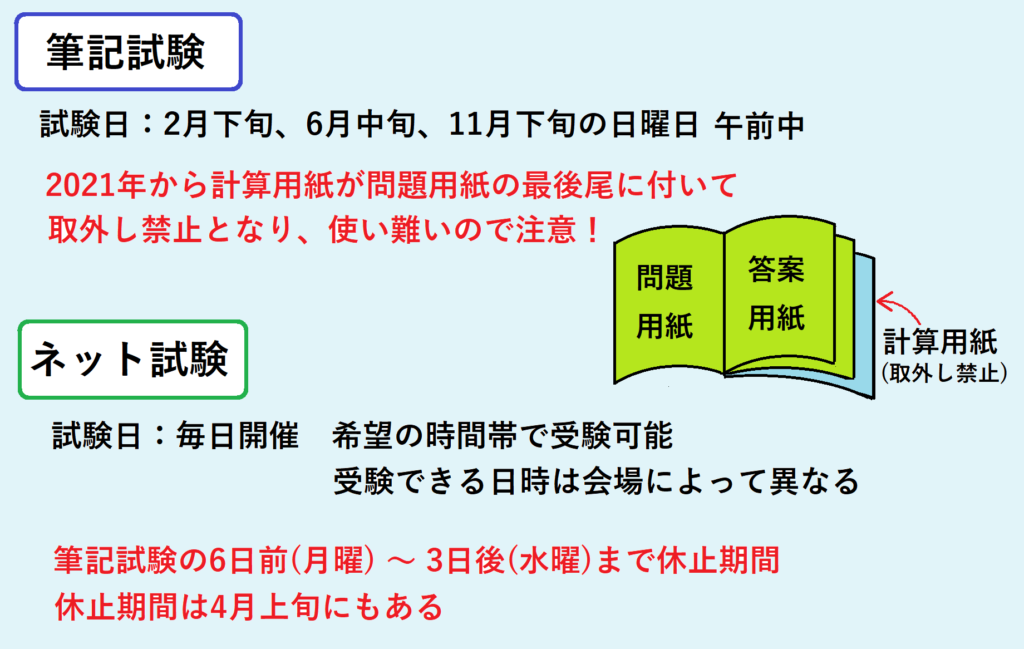

勉強開始当初は、2月末の筆記試験を

目指して取り組んでいましたが、

ネット試験の方が、解きやすい事がわかり、

3月上旬に受験する事にしました。

筆記よりネット試験がオススメな理由については、

下記記事で解説しています。

一日の勉強時間について

平日の勉強時間は1時間でした。

在宅勤務の無い会社員なので、

帰宅後の自由時間は限られていました。

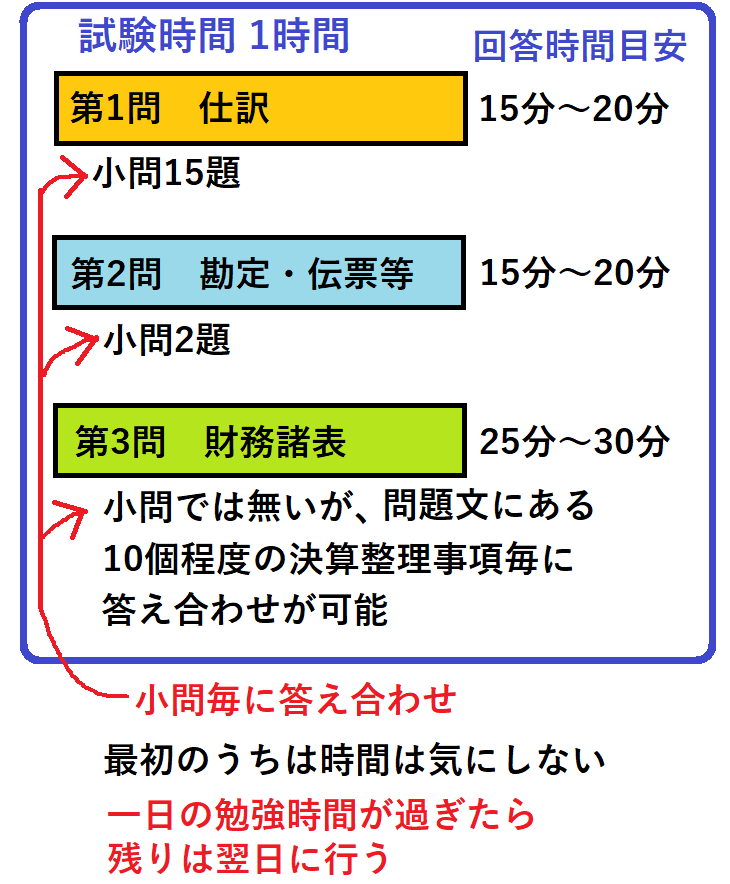

簿記3級の試験時間は1時間なので、

過去問1回分を解くだけで終わってしまい、

答え合わせと解説を読む時間が無いです。

なので、最初のうちは一度に全部やらずに

問題を解く毎に答え合わせを行い、

1時間経過したら、続きは翌日にしました。

そして、繰り返し解いて行くうちに

早く解ける様になり、1時間あれば

答え合わせまでできる様になりました。

休日の勉強時間は3時間でした。

3時間連続だと疲れて集中力が落ちるので、

1時間単位で分割しました。

例えば、朝・昼・晩に各1時間勉強したり、

昼間に外出の予定があれば、

朝1時間、夜2時間という様に、

都合に合わせてフレキシブルに行いました。

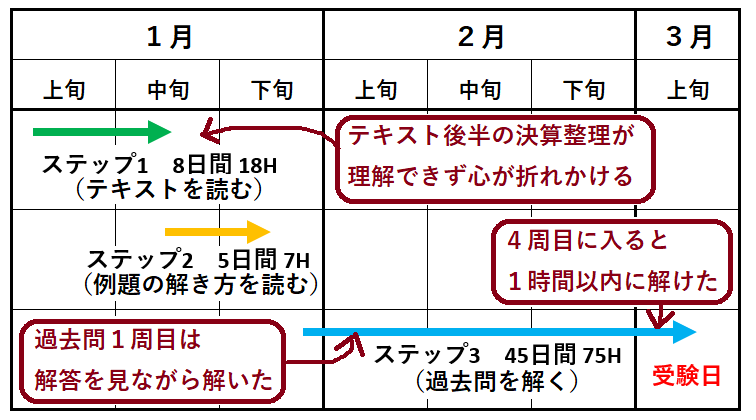

2ヵ月間の学習スケジュール

学習期間は正月休み明けから、

3月上旬の試験日までの58日間でした。

スケジュールについては、

次の3ステップで進めました。

ステップ1:テキストを読む

8日間(休日5,平日3)計18H

最初から最後まで一通り読みました。

読み終わった時点で、

理解できたのは半分程度でした。

理解と言っても、どこに何が書いてあるか、

わかるようになったぐらいです。

それでも、この後、問題演習で解けない時、

テキストのどこを見ればよいか分かったので

効率良く勉強を進める事ができました。

ステップ2:例題の解き方を読む

5日間(休日1,平日4)計7H

購入した問題集は以下の内容でした。

前半:出題別攻略テクニック編

(例題と、その解き方)

後半:本試験演習編

(過去問題12回分)

テキストを読み終わった後は、

問題集前半の例題解説を読みました。

例題は解説が詳しく載っているので、

時間をかけて、理解をしていきました。

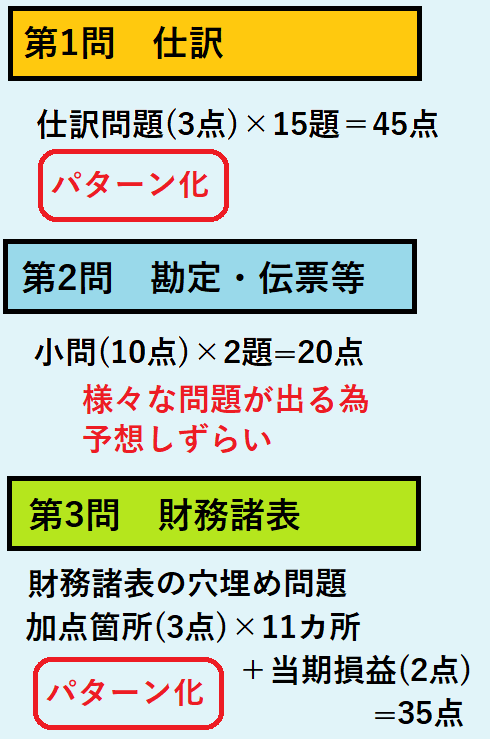

簿記3級は3つの大問から構成され、

第1問の仕訳問題と、第3問の財務諸表は、

内容がパターン化しているので、

解き方を覚えれば確実に得点できます。

この2つの大問で80点獲得できるので、

第2問が出来なくても、

合格基準の70点をクリアできます。

私が受験した時、第2問は

過去問に無かった問題が出ました。

そのため第2問は捨てたので0点でしたが、

パターン化されている第1、3問を

確実に解いて77点で合格できました。

ステップ3:過去問を解く

45日間(休日15,平日30)計75H

問題集の後半にある12回分の過去問を、

4周(12×4=48回)やりました。

1周目は制限時間なしで、解きました。

わからない時は、テキストを見ました。

それでも、分からない時は解答も見ました。

最初はとても時間がかかりました。

一回の試験を二日かけた事もありました。

2周目でも、結構間違えましたが、

次回は解けるように解説をよく読み、

理解することに時間をかけました。

3周目以降になると、

機械的に問題を解ける様になり、

時間に余裕が出てきました。

この機械的に解ける事が

本番の試験で重要になってきます。

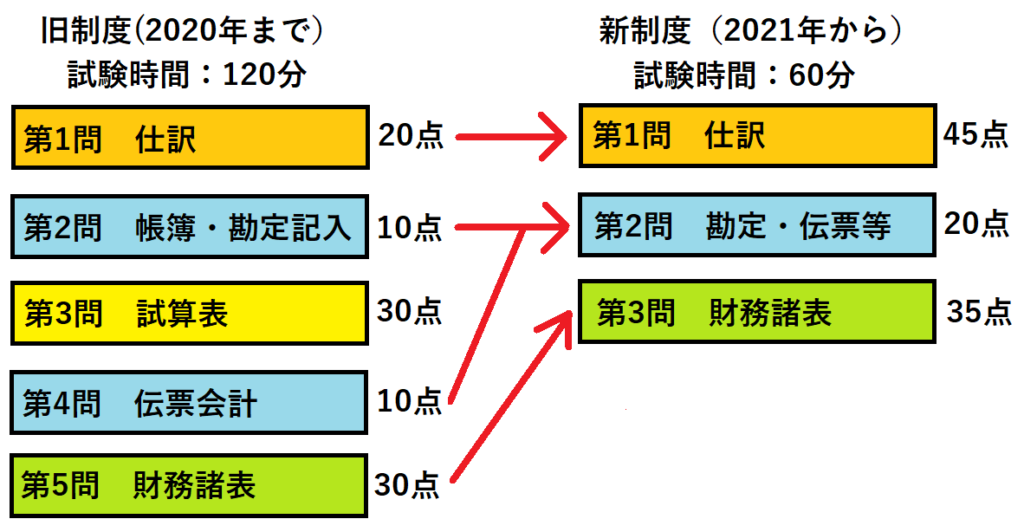

簿記3級試験は2021年から試験時間が

半分(120分→60分)になりましたが、

問題数は半減してないです。

このため、以前より時間が足りない為、

正直言って、考えている時間はありません。

仕訳や、財務諸表の問題は、

内容がパターン化してるので、

慣れてしまえば、考えることなく解けます。

そのためには、

同じ問題を繰り返し解く事が必要です。

第3問(財務諸表)を簡単に解くコツは

以下の記事で解説してます。

分からない所は後回しにする

テキストを読み、問題集を解いて行くと、

必ず分からない部分が出てきます。

解説を読んでも、ネットで調べても

意味が分からない時は、

とりあえず無視して次に進みました。

他の問題を解いて行く過程の中で、

それまで分からなかった事が

理解できる事があります。

テキストについても、

最初に読んだ時は意味不明だった部分が

分かる様になっていました。

なので、分からない部分があっても、

気にせず、先に進む事をお勧めします。

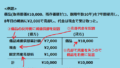

計算用紙の書き方について

本番では、計算を早くするために、

簡略化する等のテクニックが必要です。

特に第3問の財務諸表では、

計算用紙の書き方によって、

時間の短縮だけでなく、

見直しが楽にでき、ミスを防げます。

表を使った問題の場合、筆記試験なら

問題用紙に直接書き込む事ができますが、

ネットではそれができません。

そうなると、

計算用紙に書き写す必要がありますが、

そのまま写していたら時間が足りません。

このため、何回か解いていく過程で、

自分なりのマイルールを作って、

簡略化できるようにしました。

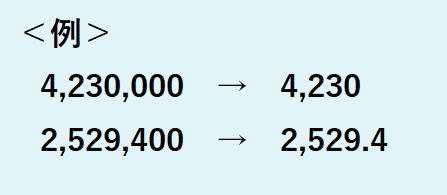

具体的には以下の内容です。

・数字の下3桁を書かない

財務諸表に記載する金額は7桁を超える為、

加減算する際は下3桁を省略して計算する。

千円以下の値もある場合は、小数点にする。

計算後に3桁を追加する。

桁数を減らす事で、計算ミスを減らせます。

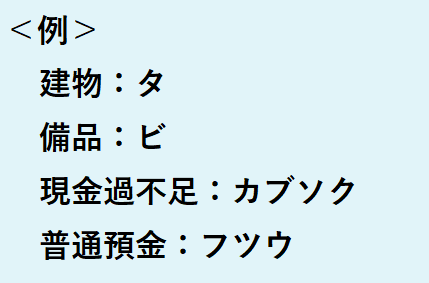

・勘定科目名を短縮表記

財務諸表を計算用紙に書き写す際、

勘定科目を短縮表記する。

簡略化することで、

かえって間違えたりしないように、

自分にあったルールを考えて下さい。

★簿記の勉強は初めに財務諸表を理解すると仕訳が分かりやすくなることを解説してます